非物质文化遗产学学科简介

非物质文化遗产学学科简介

(一)历史沿革

通化师范学院的非遗学科发展始于上世纪80年代,共经历三个阶段:第一阶段,以王纯信先生、孙文采先生为代表的老一辈工作者,发掘长白山地区特色非遗资源,奠定民俗学建设基础;第二阶段,“十二五”期间,通师特色鲜明的民俗学被列为省特色重点学科,奠定非遗学科建设基础;第三阶段,以非遗代表性项目为纽带,整合传统学科资源,拓展研究方向与领域,实现新老学科间的交叉互补,2018年初,“非物质文化遗产学”被教育厅评为吉林省“十三五”特色高水平学科“新兴交叉学科”,通师成为该学科省内唯一建设高校。

(二)发展现状

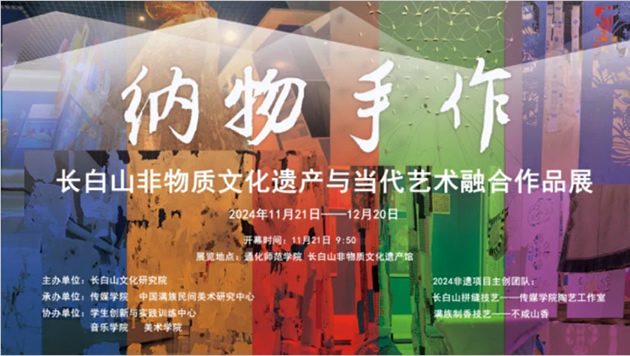

本学科融合校内10余个二级学院的相关学科,确立非遗教育理论与实践、长白山区民间文学与艺术、传统医药文化、非遗数字化四个研究方向。截至目前,已拥有世界、国家、省、市四级共36个非遗代表性保护项目,获批15个省级以上科研平台和培训基地,是国内从事非遗调查研究、传承保护与培训最早,保护项目数量最多,级别最高,类别最全,成效显著的高校。并且,学科在自身快速发展的同时,为校内其它传统学科的发展提供了新的学科支撑点。

(三)建设任务完成情况

1.学术队伍

学科设有4个研究方向,学术队伍总人数 69 人,其中正高级 25 人、副高级31 人,博士学位28人,省级人才10人,省级优秀教师1人,长白山技能名师1人,具有海外经历的教师8人。近年来,学科持续强化“有组织的科研”原则,现已形成年龄结构合理、学历层次优质、研究特色鲜明的高水平师资队伍。高级职称比例、博士及省级人才数均达到目标要求。

2.科学研究

近五年共发表论文78篇,获得专利31项,出版专著20部,获奖20项,承担课题251项(国家级6项,省部级145项),得到3位省级以上领导指示,被采纳调研报告5份,达到预期目标。

3.人才培养

以省级培训基地或平台为依托,打造特色文化传承品牌——“非遗学堂”,落实“一生一技”人才培养计划,聘请非遗项目传承人面向校内大一至大三学生开设“非遗技艺类”公选课,确保每位学生掌握1项以上非遗技艺并具有较为深厚的非遗文化底蕴。学生在全国职业教育最高赛事“黄炎培杯”中华非遗创新大赛中成绩优异,学校因此荣获“非遗教育特色院校”称号。学科12名教师在延边大学、北华大学、吉林农业大学等校担任兼职导师,5年来累计培养硕士毕业生34人。

4.平台建设

本学科建有15个省级以上科研平台,拥有面积2000平米的“非物质文化遗产馆”及专业的非遗资料室、非遗工坊,集非物质文化遗产保护传承、展示展演、教育培训、宣传、研发等多功能为一体,为学科的发展提供可靠保障和重要支撑。

通化师范学院非物质文化遗产学于2018年被教育厅评为吉林省十三五特色高水平学科“新兴交叉学科”。学科建设以非遗项目为纽带,整合传统学科资源,实现新老学科间的交叉互补。面向校内外(含社会特殊群体)开展非遗教育传承,拥有完整的通师非遗课程培养体系。